Leben in der Nordsee

Im Salzwasser der graugrünen Nordsee verbirgt sich Leben in ungeahnter Schönheit und Fülle.

Neben den großen Säugetieren Seehund, Ringelrobbe und Schweinswal leben Fische, Krebse, Muscheln und Schnecken in der Nordsee – sind aber für den Beobachter oft kaum sichtbar. Mit etwas Glück findet man zwar im Flachwasser der Küsten angeschwemmte Tiere, doch weitaus schöner bietet das Bluehouse der Meeresbiologischen Anstalt ➚ auf Helgoland oder das Multimar Wattforum ➚ in Tönning Besuchern die Chance, Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten – so weit das denn möglich ist in Gefangenschaft.

Um die schiere Vielfalt besser überblicken zu können, gibt es auf dieser Seite Sprungmarken:

Ökologie der Nordsee

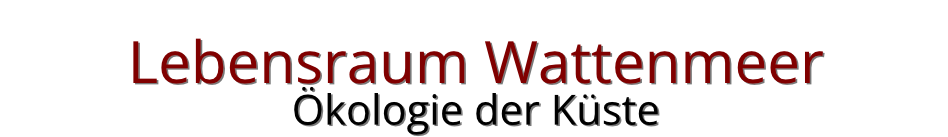

Das Leben in der Nordsee lässt sich in zwei große marine Ökosysteme einteilen: Pelagial (das Freiwasser) und Bental (der Grund). Die sich im Meer aufhaltenden Lebewesen werden in die drei Gruppen Nekton, Plankton und Benthos unterteilt:

Nekton: Die Lebewesen, die sich selbstständig fortbewegen können. Dazu gehören Fische, Krebse, Schnecken, Quallen.

Benthos: Darunter fallen alle Lebewesen am Boden und die, die eine eingeschränkte oder keine Mobilität aufweisen. Hierzu gehören z.B. Schwämme, Manteltiere & Blumentiere und Großalgen.

Plankton: Der Begriff ist vom altgriechischen hergeleitet und bedeutet „das Dahintreibende“.

Die Definition der zwei Lebensräume erscheint auf den ersten Blick stringent. Die Theorie der Zugehörigkeit von Bewohnern beruht zwar auf Beobachtungen des Lebensraums von marinen Organismen, ist aber leider keineswegs eindeutig. Wie die Abbildung verdeutlicht, gehören einige Organismen im Laufe ihres Lebens unterschiedlichen Ökosystemen an:

- Fast alle Lebewesen sind während ihres Larvenstadiums Teil des Planktons: Fische und Quallen wie auch die Großalgen, deren Geschlechtszellen (Gameten) auch zum Plankton gehören: Die Planktonphase dient ortsfesten Lebewesen zur Verbreitung.

- Viele Fischarten (A Makrele) leben als adulte (erwachsene) Tiere im Nekton.

- Die Quallen (B Ohrenqualle Aurelia aurita) gehören während ihres bemerkenswerten Lebenszyklus zu allen drei Lebensräumen: Als Planulalarve und junge Meduse (= Qualle) zum Plankton,

als Polyp zum Bentos und

als ausgewachsenes Tier zum Nekton.

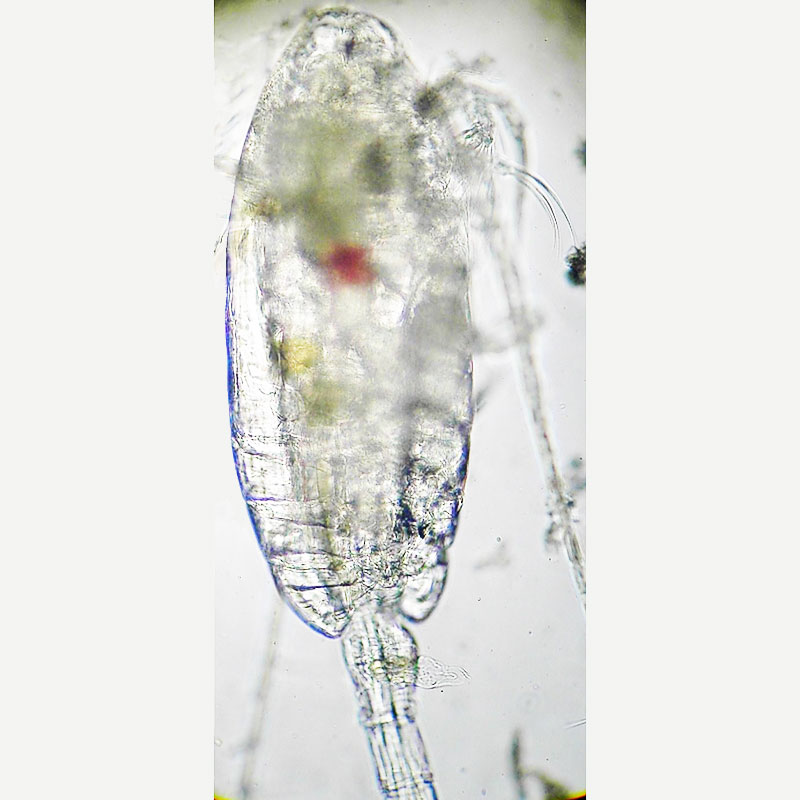

Die hier dargestellte Ohrenqualle kann bis zu 10km/Tag schwimmend zurücklegen, in dem sie ihren Schirm kontraktiert, auch wenn sie häufig nur dahintreibt. - Ein Lebewesen, dass während seines ganzen Lebens nur im Plankton lebt, ist der Ruderfußkrebs (C).

- Meeressäuger schließlich sind ein Beispiel für Tiere, die ausschließlich im Nekton leben, da lebendgebärend.

INFOBOX: Plankton – von herausragender Bedeutung

Aufgrund der herausragenden Bedeutung soll das Plankton im Folgenden detaillierter beschrieben werden:

Hierunter versteht man alle Organismen und deren Eier und Entwicklungsstadien, die im Wasser schweben.

Viele Organismen machen im Laufe ihres Lebens (als Larven) eine Phase als Plankton durch. Auch bei Plankton unterscheidet man in ‚Pflanzen‘ – Phytoplankton – und ‚Tiere‘ – Zooplankton. Letztere können sich nicht selber mittels Photosynthese vom Sonnenlicht ernähren, sondern müssen Nahrungspartikel aus dem Wasser aufnehmen.

Voraussetzung für die Zugehörigkeit von Organismen zum Plankton ist die geringe Körpergröße bzw. physiologische Merkmale, die das Sinken im Wasser weitgehend verhindern. Dazu gehören zum Beispiel auch Körperanhänge, die die Oberfläche vergrößern (wie bei Ruderfußkrebschen und Dinoflagellaten, s.u.) oder die Einlagerung von Ölen und Fetten, die Auftrieb bewirken (Man denke an die Fettaugen auf einer Suppe). Trotzdem sind die meisten Planktonarten auf die Dynamik des Meeres (Wellenschlag, Strömungen) angewiesen, um in einem optimalen Lebensraum zu bleiben:

Die Unterteilung des Lebensraums geschieht vorwiegend horizontal / in Schichten: – beispielsweise sind ideale Lichtverhältnisse für photosynthetisch aktive Organismen in Abhängigkeit der Wassertiefe zu erreichen. Die Zusammensetzung der Arten in einer Schicht kann also Tageszeitenspezifisch oder auch Jahreszeitenspezifisch sein.

Während viele kleinste Lebewesen ihr ganzes Leben als Plankton verbringen, haben viele auf dieser Seite vorgestellte Arten planktonische Larven: z.B. Krebstiere, Mollusken, Stachelhäuter, Quallen und Fische.

Plankton ist ein wesentlicher Bestandteil so gut wie aller mariner Nahrungsketten.

Einige Vertreter des Planktons:

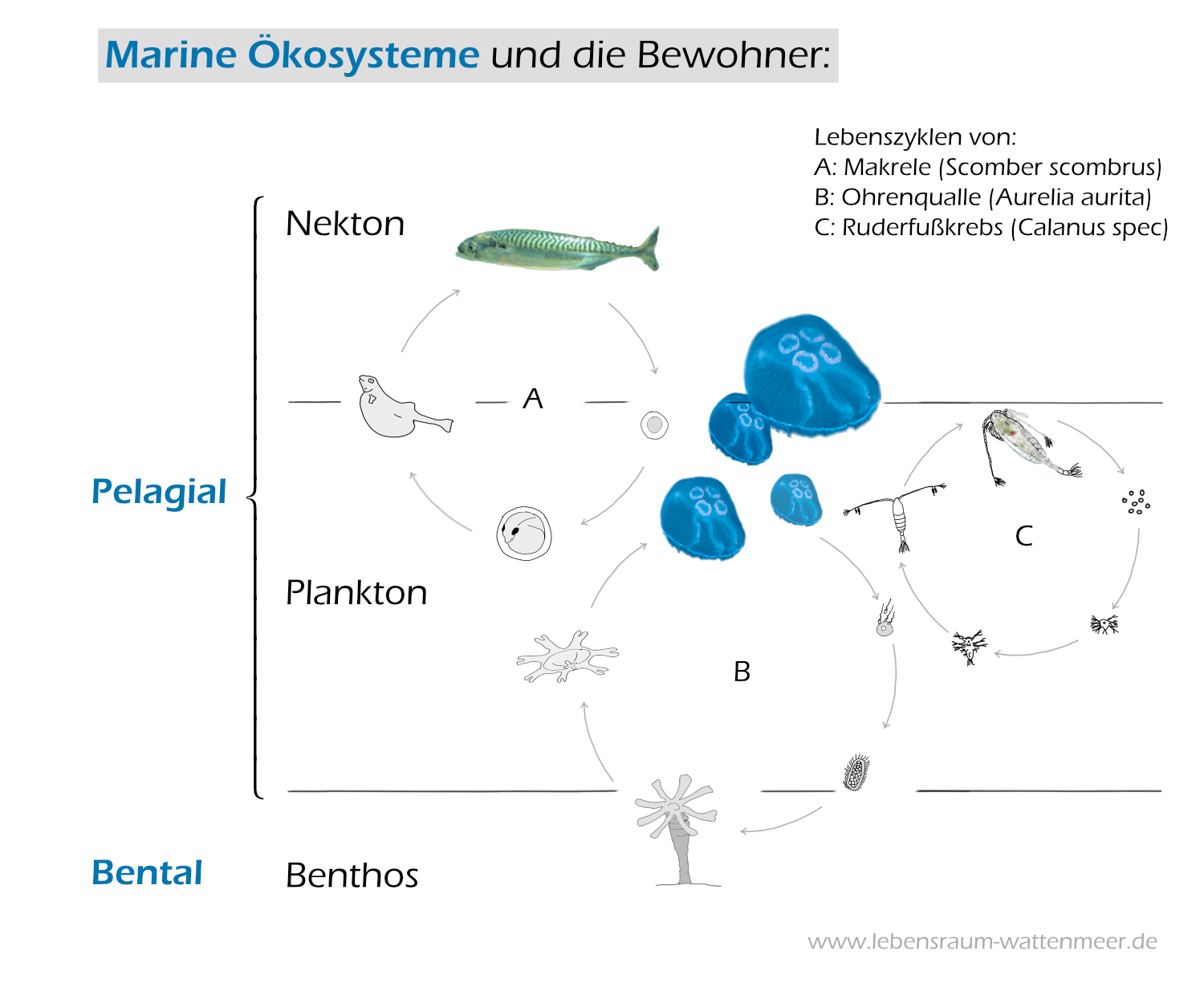

a) Kieselalgen (auch: Diatomeen) haben ein Silizium-Außenskelett aus zwei Teilen, die wie die beiden Hälften eine Schachtel zusammenpassen. Hier die sehr große Art Kieselalge Coscinodiscus concinnus (Größe: 150-500µm). Sie tritt vorwiegend ab Frühsommer bis Hochsommer auf, wenn viel Licht und Nährstoffe ein rasantes Wachstum ermöglichen. Häufig bilden sie eine Schicht auf Meeresboden, Algen und Krebsen und können von Schnecken abgeweidet werden. Kieselalgen haben braune Chloroplasten für die Photosynthese. Der spezielle Bau weist auf eine besondere Art der vegetativen Vervielfältigung hin: die beiden Hälften trennen sich, eine jeweils kleinere (innere) Hälfte wird neu gebildet. Irgendwann ist die eine Hälfte der Kieselalge dadurch zu klein geworden, dann beginnt sie die sexuelle Vermehrung.

Sinken Kieselalgen zu Boden, bilden die Schalen dort die sogenannte Kieselgur (Diatomeenerde), die in Wasserfiltern, reflektierenden Straßenmarkierungen oder als Scheuermittel in Zahnpasta Verwendung findet. –

b) Der Ruderfußkrebs (Calanus helgolandicus) mit Größen zwischen 2,4 und 3,2mm hat einen kurzen Generationswechsel von nur einem Monat bei 7° kaltem Wasser. Er verdrängt durch die steigenden Wassertemperaturen in der zentralen Nordsee die größere Art Calanus finmarchicus (bis 5mm). Dies bedeutet eine Nahrungsverknappung für die Larven zahlreicher Fischarten, zum Beispiel des Kabeljaus.

Ruderfußkrebse gehören sind die Tiergruppe, die in den Meeren am zahlreichsten vorkommt. Die kleinen Krebse spielen eine zentrale Rolle im Nahrungsnetz Meer: Sie fressen kleine Algen und dienen einer Vielzahl von Fischen, Meeressäugern und Vögeln als Nahrung, sind Bestandteil fast jeder Nahrungskette. –

c) Der Dinoflagellat (Ceratium horridum) ist sehr klein: Der Durchmesser des Körpers liegt bei 40-50µm, inklusive Hörnern bis zu 400µm. Der Körperbau ist spannend: zweitgeteilt wie der der Kieselalgen, an der oberen Körperhälfte befindet sich ein langer Dornfortsatz (im Bild mittig), an der Unterseite zwei. Zusätzlich besitzen Ceratium Geißeln, die sich bewegen können. Eine Geißel bewegt sich in Spiralen (Lagestabilisierung), die andere wellenförmig (Vortrieb). Der Körper ist grün-bräunlich gefärbt von Chloroplasten, die mittels Photosynthese zur Ernährung beitragen. Phagocythose (Aufnahme von Nahrungspartikeln) ist ebenfalls möglich. Ceratium kann sogenannte ‚Rote Tiden‘ hervorrufen bei massenhaftem Auftreten, sie sind allerdings nicht giftig.

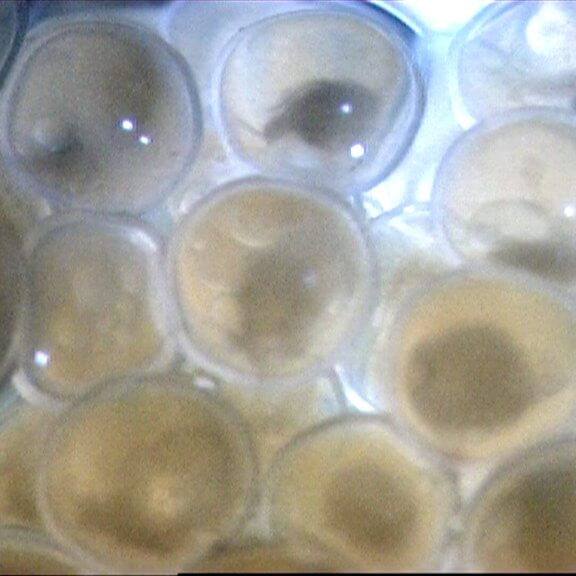

d) Rogen (Fischeier), die kleinen Fischlarven sind kurz vor dem Ausschlüpfen. Vor allem die ausgeschlüpften Fischlarven vieler Fischarten gehören zum Plankton, bevor sie groß genug sind, Strömung und Wellen zu trotzen bzw. ihren späteren Lebensraum, z.B. den Meeresboden, aktiv aufzusuchen.

Das Projekt Lebensraum-Wattenmeer.de sieht seinen Schwerpunkt auf der Ökologie- den Lebensumständen und dem Zusammenleben alles Lebewesen im Wattenmeer. Diese Seite legt daher entsprechend ihren Schwerpunkt.

Säugetiere

Die Säugetiere werden durch die Ordnung der Wale sowie die Ordnung der Robben vertreten.

Die Beobachtung ist nicht einfach, sollen die Tiere doch in Ruhe gelassen werden und haben in der Regel auch noch eine hohe Fluchtdistanz. Robben sieht man manchmal bei Ebbe auf den Sandbänken liegen. Aus der Nähe lassen sich Seehunde und Kegelrobben auf der Helgoländer Düne beobachten, Schweinswale vor der Sylter Westküste, manchmal schwimmen sie zwischen den Badenden. Vor der Küste von Sylt und Amrum ist ein Walschutzgebiet ausgewiesen, da die Tiere hier ihre Kinderstube haben.

Aus ökologischer Sicht haben die hier vorkommenden Säugetiere eine wichtige Funktion: Sie sind Räuber, Prädatoren. Nimmt man das Modell der Nahrungskette zur Einordnung, stehen die Räuber an letzter Stelle – was zugleich bedeutet, dass sie mit der Nahrung große Mengen Giftstoffe aufnehmen.

Wale

Heimisch in der Nordsee ist nur der Schweinswal (Phocoena phocoena). Er ist mit seinen 1,5m Köperlänge relativ klein und liebt flache Küstengewässer, in denen er Fische und Krebstiere jagt.

Dieser bevorzugte Lebensraum hat einen großen Nachteil- das Meer ist in Küstennähe aufgewühlt und es herrscht schlechte Sicht. Daher braucht der Schweinswal eine Alternative zur Orientierung mit den Augen (die bei Säugetieren eigentlich Standard ist): Ein Sonar / Echolot.

Dieses Ultraschall–Echoortungssystem (Abbildung unten) ist also von entscheidender Hilfe bei der Jagd. Der Schall wir nahe des Atemlochs erzeugt und in der sogenannten „Melone“ verstärkt. Trifft er auf einen Gegenstand wie z.B. Fisch, wird ein Echo zurückgeworfen, dass über einen Fettkanal im Unterkiefer zum Innenohr geleitet wird.

Weitere Informationen zum Schweinswal gibt es im Faltblatt des Nationalparks Wattenmeer ➚ [pdf]

Gibt es noch andere Wale?

Regelmäßig gibt es „Irrgäste“ – die Nordsee ist eigentlich zu flach für einen typischen Wal–Lebensraum. Gelegentlich wird angenommen, dass durch die zahlreichen Industrieanlagen in der Nordsee (Erdöl–/Erdgasförderung, zunehmend Windenergie) und gestiegenem Schiffsverkehr die Zahl verirrter Wale zunimmt, da ihre Orientierung beeinträchtigt wird – durch die starke Zunahme von akustischen Störungen. Das könnte die Fähigkeit mancher Wale, darunter der Schweinswal, sich mit Sonarortung zurecht zu finden, beeinträchtigen.

Walstrandungen gab es allerdings schon immer, wie Alfred Schmidt ➚ für die ostfriesische Küste eindrucksvoll zusammenträgt. So ist auch denkbar, dass die Zunahme gemeldeter Strandungen auch mit der besseren Vernetzung und Verbreitung durch die Presse zusammenhängt.

Richtig ist mit Sicherheit, dass der Lebensraum der Wale sich innerhalb der letzten 40 Jahre auch akustisch massiv verändert hat. Einen Eindruck von den Lärm, den ein 5sm entferntes Großschiff unter Wasser macht, gibt eine Aufnahme von SeaSheperd ➚ aus dem Golf von Mexiko.

Laut Nationalpark Wattenmeer ➚ hat sich die Population der Schweinswale seit 2009 halbiert.

Trotzdem können auch Veränderungen positive Auswirkungen haben: zum Beispiel die Steinschüttungen an Füßen von Windkraftanlagen. Hierdurch werden zahlreiche künstliche Riffe und dem Fischfang unzugängliche Gebiete in den flacheren Teilen der Nordsee geschaffen, die in naher Zukunft Rückzugsgebiete und Kinderstuben werden könnten. Ein Beleg dafür mag die von englischen Forschern dokumentierte Futtersuche eines Seehunds in einem Windpark ➚ sein.

Robben

Der Seehund (Phoca vitulina) ist die vorherrschende Robbenart in der Nordsee. Das Wattenmeersekretariat ➚ in Wilhelmshafen zählte im August 2024 die Population der Seehunde (Phoca vitulina) auf 23.772 Exemplare. Diese Größe wurde um 2013 herum erreicht, seitdem schwankt die Populationsgröße in dieser Größenordnung. Damit haben sich die Seehunde in der Nordsee stark vermehrt seit 1975 mit dem Ende der Bejagung, als knapp 4000 gezählt wurden – mit Ausnahme zweier Einbrüche 1988 und 2002 durch eine Epidemie (Seehundstaupe).

Eine wirklich hervorragende Übersicht über die Merkmale der Seehunde ➚ gibt der Nationalpark Wattenmeer.

Ökologische Bedeutung

Alle Jäger in der Natur erbeuten vor allem auch kranke und verletzte Tiere- und dämmen damit die Verbreitung von Krankheiten ein. Seehunde jagen vor allem am Meeresboden, mit ihren prächtigen Barthaaren „erfühlen“ sie auch im Dunkeln und Trüben die Wasserverwirbelungen von Fischen, vor allem Plattfischen, aber auch Krebse. Anpassung an ihr Jagdverhalten ist die Fähigkeit, die Herzschlagfrequenz von 80 auf knapp 10 Schläge/Minute zu senken, so schaffen sie Tauchgänge von 10-15 Minuten. Seehunde sind viel unterwegs – so zeigte sich bei markierten Seehunden, dass sie regelmäßig zwischen Helgoland und dem Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer hin- und her schwimmen. So gerne Seehunde sich auf Sandbänken ausruhen, können sie auch im freien Wasser schlafen: Dabei schweben sie auf und ab und steigen scheinbar unbewusst regelmäßig zum atmen an die Oberfläche. Die verspielten Tiere sind nicht nur auf Helgoland aus der Nähe zu beobachten, sondern können auch in den Seehundstationen in Friedrichskoog ➚ und Norddeich ➚ sowie im Aquarium des Geomar in Kiel ➚ besucht werden.

Kegelrobben

Die deutlich größeren Kegelrobben (Halichoerus grypus) bilden mit 10.322 im Frühjahr 2023 gezählten Exemplaren eine kleinere Population in der deutschen Bucht, die aber in den letzten Jahren stark gewachsen ist (2013: 2.785 Exemplare). Archäologische Funde aus dem Mittelalter legen die Vermutung nahe, dass früher die Populationen von Seehunden und Kegelrobben in etwa gleichgroß waren. Durch intensive Bejagung (die Robben galten als Konkurrenten der Fischer) starben die Kegelrobben bis zum 20. Jahrhundert in dem Wattenmeer nahezu aus. Nur an der felsigen britischen Küste überlebten Tiere und wanderten vor 50 Jahren wieder ein. Seit 2001 etabliert sich auf der Helgoländer Düne die vierte Kegelrobbenkolonie mit Jungenaufzucht im Wattenmmeer (neben einer Sandbank bei Terschelling, der Kachelotplate bei Juist und zwei Außensänden vor Amrum), Seehunde verdrängen sie dabei offensichtlich nicht (Zahlen s.o.), obwohl sie sich in der Beschreibung des Lebensraumes und dem Jagdverhalten ähneln. Das Beutespektrum (die Vielzahl von Beutearten) der Kegelrobben ist allerdings deutlich größer als das der Seehund, auch können sie ggf. viel tiefer tauchen.

Der WWF beschreibt sehr umfangreich weitere Merkmale der Kegelrobben. ➚

Fische

Wie definiert man Fische ökologisch? Zum Beispiel: sie leben aquatisch, im Wasser. Es sind hochentwickelte Wirbeltiere, die ihrem Lebensraum angepasst sind:

- mit den Atemorganen, den Kiemen

- mit angepasstem Körperbau (ein Beispiel für eine Funktionsähnlichkeit, kein Beweis für eine Verwandtschaft: die Wale sehen ähnlich aus)

- mit Fortbewegung durch Flossen

- und ausgeklügelten Vorrichtungen, um den Salzhaushalt konstant zu halten

Die folgend vorgestellten Fischarten geben nur einen Teil der Vielgestalt der Fische in der Nordsee wieder. Beispielhaft werden Anpassungen einzelner Arten an den Lebensraum Meer vorgestellt.

Entsprechend der Zonierung des marinen Lebensraumes (siehe oben) unterteilt man auch die Fische in das Freiwasserfische (Pelagial) und Grundfische (Benthal).

Freiwasserfische: Zum Beispiel die Makrele

Makrelen (Scomber scombrus) sind Schwarmfische, genau wie die Heringe (im Bild unten schwimmt ein Hering im Makrelenschwarm mit, ein durchaus typisches Verhalten). Die atlantische Makrele wird bis zu 60cm groß und trägt das charakteristische Zebramuster auf dem Rücken. Ihrer torpedoähnlichen Gestalt nach ist sie ein Schnellschwimmer wie andere Thunfisch- und Makrelenarten und lebt räuberisch von Fischlarven und Plankton. Sie lebt im Freiwasser (pelagisch) in großen Schwärmen. Im Frühling kommt sie in Küstennähe, um zu laichen.

Makrelen haben, anders als die meisten anderen Fische, keine Schwimmblase. Deshalb müssen sie dauernd in Bewegung bleiben, um nicht zu versinken.

Der hier vergesellschaftete Hering (Clupea harengus) ist ebenfalls ein Schwarmfisch, der bis zu 40cm groß wird. Es gibt viele unterschiedliche Rassen und Bestände, die unterschiedliche Wanderwege und Laichzeiten haben. Heringe ernähren sich von Plankton (Kleinkrebschen und Krill). Bekannt sind die Heringe durch ihre großen Wanderwege. So kommen sie zum Ablaichen in Küstennähe und werden dort jährlich wiederkehrend von großen Schwärmen Anglern an Hafenanlagen erwartet. Heringe gehören zu den wenigen kaum überfischten Arten.

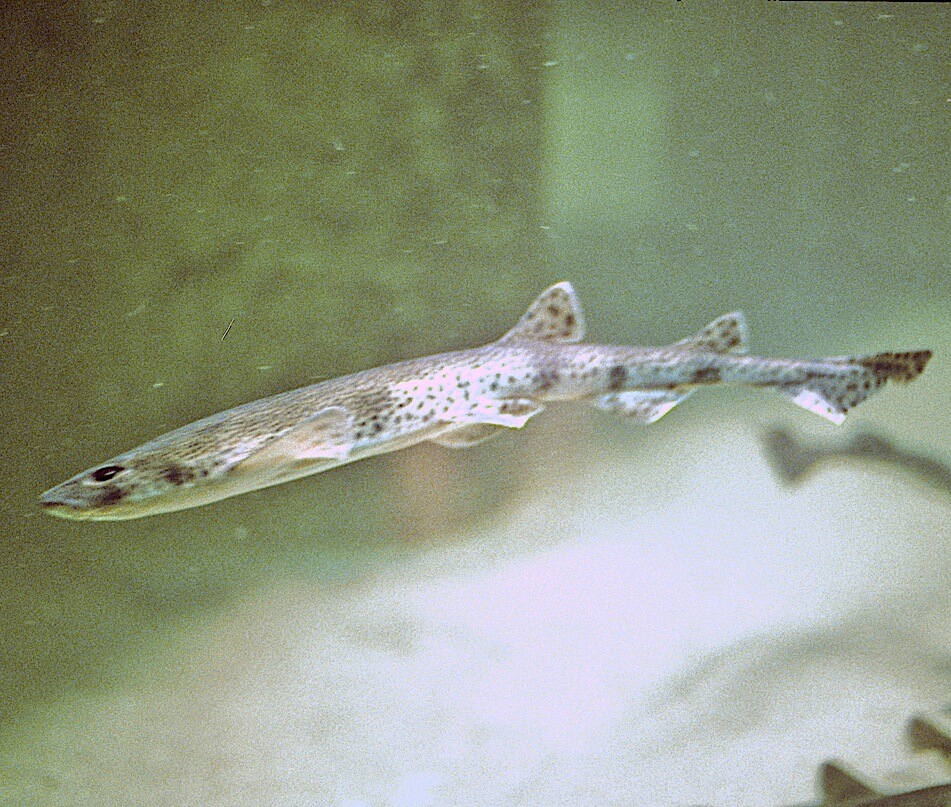

Grundfische: Zum Beispiel Katzenhai und Knurrhahn

Einer der aufregendsten „Fische“ in der Nordsee ist sicher der Kleinfleckige Katzenhai (Scyliorhinus canicula). Trotz seines Namens ist der maximal einen Meter lange Hai kein bisschen gefährlich. Er ernährt sich von kleinen Fischen, Krebsen und Weichtieren. Im Wattenmeer bekommt man ihn nicht zu sehen, da er tiefere Regionen bevorzugt.

Haie gehören zusammen mit den Rochen zu den Knorpelfischen: Sie kennzeichnet die berühmte Haihaut, kleine Zähnchen, die den Strömungswiderstand senken und die schon erfolgreich als Klebefolie auf Flugzeugen und als Schwimmanzug nachgebaut worden ist. Die Hautzähnchen werden am Mund immer größer und bilden auch das Gebiss, dass aus mehreren Reihen dieser Zähnchen besteht. Von innen werden immer wieder neue Zähne nachgebildet.

Knorpelfische haben 5 Kiemenspalten; bei den Männchen sind die Bauchflossen zu Geschlechtsorganen umgewandelt.

Im Wasser hängt ein Gelege des Katzenhais: Eikapseln mit Embryos drin. Man findet sie und die Eikapseln der Rochen nach Sturmfluten im Spülsaum am Strand als leere Hüllen, wenn die Jungfische nach 8-10 Monaten (je nach Wassertemperatur) ausgeschlüpft sind. Die jungen Haie sind dann 35-40mm lang. Der Nagelrochen (Raja clavata) (unten) wird in der Nordsee bis zu 60cm lang, sonst auch über einen Meter. Er lebt auf vorwiegend auf schlammigen Boden und frisst dort andere Grundfische und Krabben.

Fische sind stumm? – Der Knurrhahn (siehe unten) kann tatsächlich Laute von sich geben. Mit Hilfe bestimmter Muskeln kann er die Schwimmblase in Schwingungen versetzen. Mit den vorderen zu Tastbeinchen umgewandelten und mit Geschmackszellen versehenen Flossen sucht er den Meeresboden nach Nahrung ab. Auch legt er mit ihnen wie mit Schreitbeinen kurze Strecken auf dem Meeresboden zurück.

Graue Knurrhähne (Knurrhahn Eutrigla)(rechts) werden bis zu 45 cm lang, rote Knurrhähne (Trigla lucerna) bis zu 70 cm lang.

Die markanten stacheligen Rückenflossen hat der graue Knurrhahn auf dem Bild rechts leider angelegt.

Klimawandel in der Nordsee

Für die Wissenschaftler des Alfred-Wegner-Institus auf Helgoland, die seit 50 Jahren Wassertemperatur und Planktongehalt zwischen den beiden Helgoländer Inseln messen, ist der Fall klar: die Nordsee ist im Schnitt um 1,7° wärmer geworden – und auch die Artenzusammensetzung hat sich geändert. Neben Fischen aus dem Mittelmeer (Streifenbarben, Dorade) sind z.B. wärmeliebende Planktonarten dazugekommen. Und auch die Saison von bestimmten Planktonarten, Fischlarven z.B., hat sich um 3,7 Wochen ins Frühjahr verlagert. Für viele Tiere kann das ein Problem darstellen: Fischlarven können so früher schlüpfen, als ihre Hauptnahrung, Phytoplankton und Mikroalgen, in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dann verhungern die Fischlarven. Ein Mechanismus, der auch mit dem weitestgehenden Verschwinden der Hummer in Verbindung gebracht wird.

Wie nachhaltig das biologische Gleichgewicht durch den Anstieg der mittleren Temperatur durcheinander gebracht werden kann, zeigt auch folgendes Beispiel: Die Kieselalgen, mit ihrer exponentiellen Vermehrung im Frühjahr Grundlage aller Nahrungsketten, blühen mittlerweile verspätet (!), nicht früher. Wie passt das zusammen?

Durch die wärmeren Wintertemperaturen ist die Aktivität und der Nahrungsbedarf der Tiere, die sich den Winter über von Kieselalgen ernähren, angestiegen. Die sorgen jetzt für erhebliche Einbrüche der Bestandsdichte, von denen sich die Kieselalgen im Frühjahr ersteinmal erholen müssen (Quelle: Karen Wiltshire, AWI Helgoland).

Auch für größere Tiere kann das Folgen haben: Der Dorsch (Kabeljau) im Bild oben zum Beispiel ist aus der südlichen Nordsee mittlerweile verschwunden und hat sich in kältere, nördlichere Gewässer zurückgezogen. Er benötigt Wassertemperaturen unter 4° zum Laichen – und seine Larven den Ruderfußkrebs Calanus finmarchicus, der durch die deutlich kleinere Art Calanus helgolandicus verdrängt wurde. Andere Arten rücken dafür nach:

Die Goldbrasse wird bis zu 60cm lang und ist erkennbar an ihrem hohen Rücken und einem goldenen Band zwischen den Augen bzw. goldenen Flecken auf den Wangen. Sie ernährt sich von Muscheln und Krebstieren und hat entsprechend harte, hasenähnliche Zähne in mehreren Reihen.

Goldbrassen sind zweigeschlechtlich: Das heißt, dass die bis zu 2-jährige Jungfische (20-30cm) männlich sind und an drei Jahren (30-40cm) weiblich werden, also eine Geschlechtsumwandlung durchmachen. Diese Reihenfolge erscheint sinnvoll, da die Produktion von vergleichsweise kleinem Sperma weniger Körpergröße erfordert als von den großen dotterhaltigen Eiern.

INFOBOX: Tiere, mit denen in der Nordsee nicht gerechnet wird:

| Ökologie der Nordsee | Klimawandel

| Säugetiere | Fische | Seesterne & Seeigel | Festsitzende Tiere: Schwämme, Manteltiere & Blumentiere | Krebse | Asselspinnen

Seesterne & Seeigel

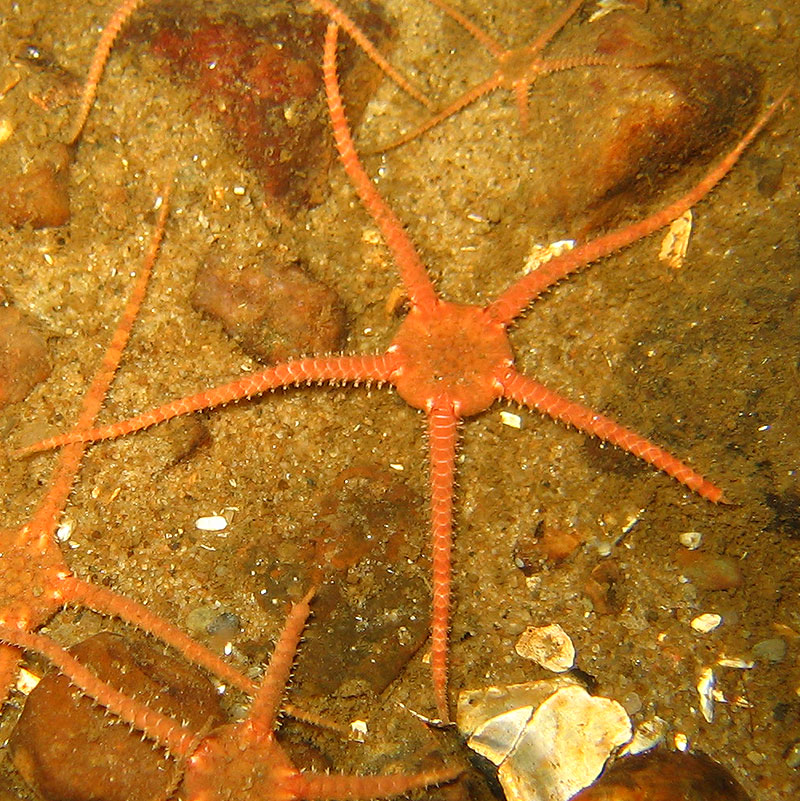

Zu den Stachelhäutern (Echinodermata) gehören Seesterne, Schlangensterne, Seeigel und auch die Seegurken. Ihr Körperbau ist radiärsymmetrisch, in ihrer Haut gibt es Verkalkungen, die einen gewissen Schutz gegen Fressfeinde bieten. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, abgefressene Körperteile zu regenerieren. Nicht selten findet man daher an Seesternen einen kleineren Arm neben den großen. Stachelhäuter sind getrenntgeschlechtlich, das heißt, es gibt Männchen und Weibchen, die aber schwer auseinander zu halten sind. Die meisten Arten geben Sperma und Eier direkt ins Wasser ab.

Der Gemeine Seestern (Asterias rubens) hat immer fünf Beine und kann bis zu 30cm Durchmesser erreichen, in größeren Tiefen auch bis 40cm. Sein Vorname ‚Gemein‘ bedeutet wie bei vielen anderen Lebewesen ‚gewöhnlich‘, weit verbreitet, keineswegs: niederträchtig. Es gibt die unterschiedlichsten Färbungen.

Meist ist eine hellere Mittellinie auf den Beinen zu erkennen. Der Seestern ist recht gefräßig und greift vorwiegend Muscheln an: mit seinen Armen umschlingt er sie, und verdeckt ihre Atemöffnungen so, dass sie keine Luft mehr holen können. Langsam lässt die Kraft der Muscheln dann nach, und Asteria bricht mit den Armen die Muschelschalen auseinander. Das kann mehrere Stunden dauern. Der Mund sitzt in der Mitte der Unterseite. Letztendlich stülpt er dann seinen Magen in die Muschel und verdaut außerhalb seines Körpers (extraintestinal) die Muschel. Auf diese Weise kann er auch auf Felsen und Sand wachsende Algen „abweiden“. Die natürlichen Feinde von Seesternen sind die Sonnensterne (unten) und die Krabben. Bei einem Angriff kann ein Seestern einen Arm am Ansatz abwerfen – dieser dient dann als Lockspeise für den Feind, der Seestern kann sich retten.

Die Orientierung der Seesterne erfolgt mittels Tasten der Beine sowie mit Augen – denn Seesterne können sehen! Am Ende der Arme befinden sich Rezeptoren, die lichtempfindlich sind. Dabei geht die Funktion über reines Hell/Dunkel-Erkennen hinaus, was zu vermuten gewesen wäre bei einem Organismus ohne zentrales Nervensystem (‚Gehirn‘).

Die lichtempfindlichen Strukturen an den Armspitzen kann man als Komplexauge bezeichnen- sie enthalten mehrere identische optische Komponenten. Trotzdem sind sie nicht mit dem hochentwickelten Auge der Insekten zu vergleichen. In einem Versuch, in dem Forscher Seesterne auf eine kahle Sandfläche einen Meter vor ein Korallenriff setzten, irrten Tiere ohne Augenzellen ziellos umher, während ihre Kollegen mit Augen zielgerichtet zum Riff zurück krochen.

Auch der Gemeine Seestern hat einen roten Fleck an jeder Armspitze, der sich bei genauerer Untersuchung ➚ als Ansammlung von Pigmentzellen und Photorezeptoren herausstellt.

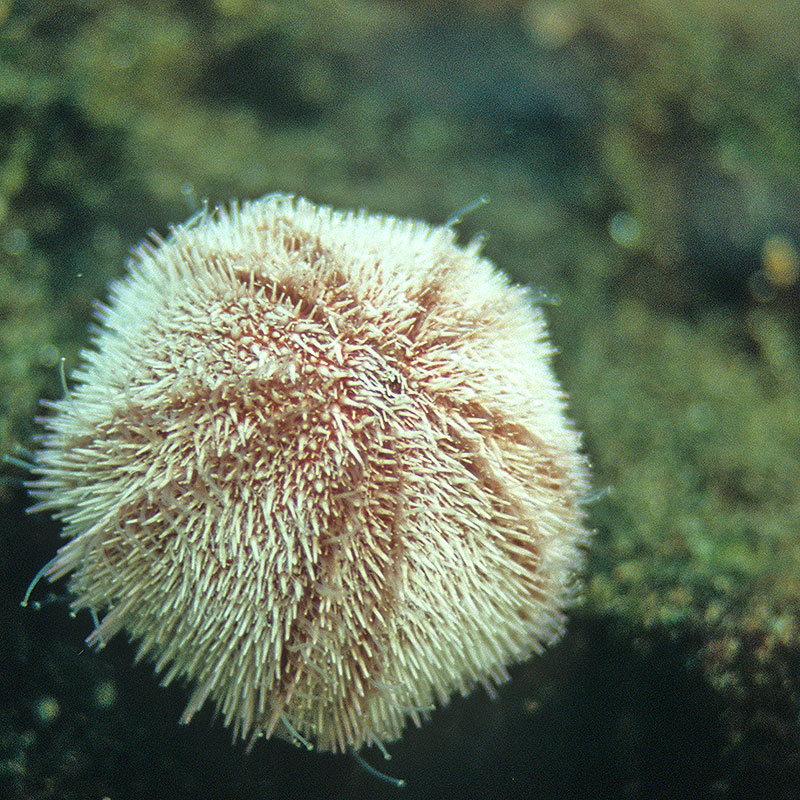

Seeigel

Seeigel sind fast kugelförmig mit abgeplatteter Unterseite – und trotzdem radiärsymmetrisch wie auch die Seesterne.

Essbarer Seeigel (Echinus esculentus): wie alle Seeigel ist er fünffach radiärsymmetrisch, besteht erkennbar aus 5 gleichen Teilen, die Doppelstreifen sind Reihen mit kleinen Löchern, durch die die sogenannten Ambulakralfüßchen nach außen gesteckt werden können. Sie scheinen zur Orientierung zu dienen. Auch die Stacheln, die auf der Außenhaut sitzen, sind mittels kleiner Muskeln beweglich. Mit ihnen bewegt sich der Seestern auch fort – sehr langsam – wie in einem kurzen Film zu sehen ist (unten). Dieser im Aquarium Göteburg gefilmte Seeigel hat Löcher in der Schale – vielleicht Fraßlöcher? Jedenfalls machte er trotzdem einen agilen Eindruck.

Der Seeigel hat kurze Stacheln, das Mundfeld ist auf der Unterseite wie bei den Seesternen. Er kann bis zu 16cm groß werden.

Seinen Namen hat er daher, dass die Geschlechtsorgane im oberen Teil des Körpers in einigen Ländern gegessen werden. Geschlechtsöffnungen und After sind folglich auf der Oberseite.

Er lebt von kleineren festsitzenden Tieren, z.B. Seepocken, die er abweidet mit seinen 5 Zähnen zentral an der Unterseite.

Rote Seegurke

Seegurken haben eine weiche Oberfläche, da die Kalkeinlagerungen in der Haut sehr klein sind. Sie besitzen auch Ambulacralfüßchen (Saugfüßchen) wie Seestern und Seeigel, die bei einigen Arten sogar in 5 Längsreihen angeordnet sind – vgl die 5teilige Radialsymmetrie von Seeigel und Gemeinem Seestern. Um den Mund gibt es kleine Tentakeln, der After ist am anderen Ende des Tieres.

Wird eine Seegurke bedrängt oder angegriffen, kann sie einen Teil ihrer Innereien ausstoßen – auch dass soll den angreifenden Fressfeind ablenken, so dass die Seegurke sich entfernen kann. Die Innereien werden später neu gebildet.

Die hier abgebildete Rote Seegurke, die auf ihrem Rücken leider kaum rot ist, kann bis zu 50cm groß werden. Alle Saugfüßchen befinden sich auf der Unterseite. Am vorderen Ende, vorn im Bild, sind die Mund-Tentakeln zu sehen.

Sessile (festsitzende) Tiere

Tiere, die sich nicht fortbewegen können – diese Besonderheit gibt es nur unter Wasser. Diese Lebensform ist sehr bemerkenswert, gilt doch die Möglichkeit, den Standort (und damit den Lebensumstände) zu wechseln als wichtigster Unterschied zu den Pflanzen – und als großer Vorteil beim Überleben. Die meisten Arten haben die Fähigkeit, ihren Standort zu wechseln, entweder im Laufe der Evolution verloren oder sind im adulten (erwachsenen) Lebensstadium sessil. Das heißt, die Larven schwimmen meist frei im Wasser und können so die Verbreitung der Art sicherstellen. Die Larvenstadien machen damit einen erheblichen Teil des Planktons aus.

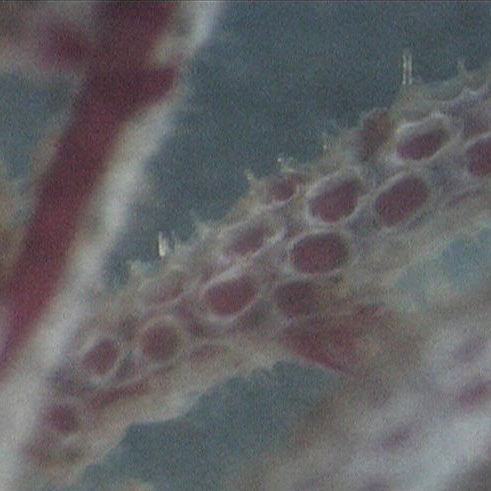

Die bekanntesten sessilen Tiere sind Korallen, Schwämme und Seerosen, im Angespül der Nordsee findet man häufig Moostierchen.

Die Flache Seerinde (Mambranipora membranacea) gehört zu den Moostierchen. Sie bilden vor allem auf Algen und Tangen grau-weiße Kolonien: unter der Lupe sind die geometrisch-gefäßförmigen Einzeltiere sichtbar, die dicht an dicht siedeln. Ihre Wände sind teilweise verkalkt. Moostierchen fangen ihre Nahrung, Schwebstoffe, aus dem Meer mit kleinen Tentakeln an der Oberseite. Einige der Tiere bilden „Turmzellen“, das sind abgewandelte Individuen, die der Feindabwehr dienen (siehe beide Abb.). Die Art ist „polymorph“, das heißt, das die Arbeit in der Kolonie aufgeteilt wurde – ein erster Entwicklungsschritt hin zu mehrzelligen Organismen. Moostierchen vermehren sich meist ungeschlechtlich durch Knospung, sind aber in der Regel Zwitter und bilden auch ein geschlechtliches Larvenstadium, das frei im Wasser schwimmt. Auf der rechten Abb. siedeln die Moostierchen auf einer Rotalge. Seerinden werden z.B. von Seeschnecken abgeweidet.

Anhand der kleinsten Lebewesen unter den sessilen Tieren lässt sich die Evolution nachvollziehen: Heute lebende Arten können Modellvorstellungen für die Entwicklung vom Einzeller zum Vielzeller liefern.

Während der lavalen Lebensphase, die vorwiegend der Verbreitung der Art dient, ist das Moostierchen ein Einzeller – eine einzelne Zelle übernimmt alle Funktionen des Lebens: Stoff- und Energiewechsel, Wachstum, Reizbarkeit und Selbstregulation, Bewegung, Fortpflanzung und Entwicklung im Abschluss dieser Lebensphase.

Die koloniebildenden Lebewesen sind auf der ersten Stufe der Entwicklung zur Mehrzelligkeit: bei der Knospung eines Tieres löst sich die Tochterzelle nicht mehr von der Mutterzelle, eine Art Gewebe entsteht.

Folgerichtig erscheint der nächste Entwicklungsschritt: Einzelne Zellen in diesem ‚Gewebe‘ erhalten eine besondere Aufgabe, in aller Regel Verteidigung oder sexuelle Fortpflanzung. Andere Zellen übernehmen dafür die Ernährung. Beispiele sind Moostierchen oder auch die folgend vorgestellten Schwämme und Manteltiere.

Bei ihnen lässt ich der nächste Schritt beobachten: Es bilden sich mehrschichtige Gewebe und zentrale Nervenknoten (ein Ganglion) zur Koordination.

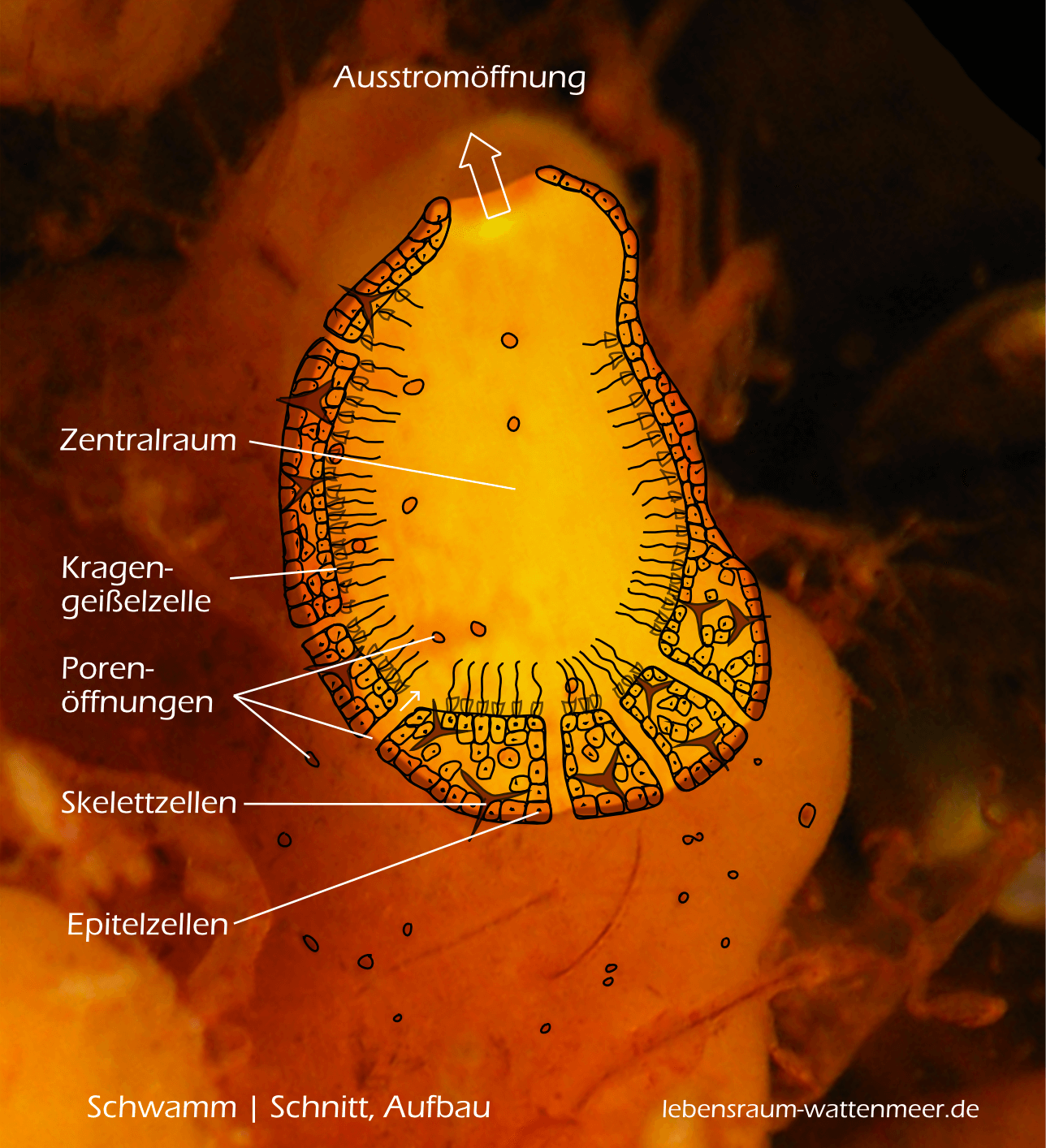

Schwämme

Manteltiere

Das fällt vermutlich schwer zu glauben: Diese Manteltiere, benannt nach der äußeren Hülle um das gesamte Tier, kommen unseren Vorstellungen eines Tieres von allen ‚festsitzenden Tieren‘ vermutlich am nächsten – sie besitzen ein Jugendstadium, das eine Art Wirbelsäule aufweist (Wikipedia ➚ ).

Dieses Jugendstadium ist frei beweglich und kann schwimmend im Meer neue Lebensräume besiedeln (Ausbreitung). Mit dem ‚Erwachsenwerden‘ setzt sich das Tier auf Hartsubstraten wie Steinen fest und wandelt sich zu einer adulten Seescheide um. Sind die Bedingungen optimal, vermehren sich Seescheiden vegetativ durch Tochtersprosse.

Diese Schlauchseescheiden (Ciona intestinalis), bis zu 15cm groß, sind typische Vertreter der Manteltiere: Sie besitzen eine Mund- und eine Ausstromöffnung auf einem sackförmigen Körper. Durch die Mundöffnung gelangt das durchströmende Wasser mit Nahrungspartikeln erst in den Kiemensack, der trotz des Namens vor allem die Nahrungspartikel herausfiltert. Ein Gefäßsystem für die Sauerstoffversorgung haben Manteltiere nicht, da ihre ruhige Lebensweise keinen schnellen Stoffaustausch erfordert. Der im Wasser gelöste Sauerstoff diffundiert so in das Gewebe. Ein Röhrenherz sorgt für Bewegung der Körperflüssigkeit. Darunter befinden sich Verdauungsorgane und Gonaden (Fortpflanzungsorgane). Seescheiden sind Zwitter. Durch die Ausstromöffnung werden schließlich auch Exkretions- und Geschlechtsprodukte abgegeben. Ein kleines Nervenzentrum zwischen den beiden Öffnungen sorgt für eine gewisse Reizempfindlichkeit.

Seescheiden sind durch ihre Lebensweise sehr erfolgreich und auch artenreich, wie ein Bildersuche bei einer Suchmaschine eindrucksvoll verdeutlicht.

Blumentiere

gehören zum Stamm der Nesseltiere (Cnidaria) wie auch Quallen und Korallen. Sie haben einen charakteristischen Körperbau: Ein hohler Zylinder, der auf einer Fußplatte steht, die das Tier am Substrat befestigt und auf der anderen Seite eine Mundöffnung, häufig mit Tentakeln darum. Typisch sind die namensgebenden Nesselzellen, die der Feindabwehr und dem Beutefang (Betäubung) dienen. Die Durchschlagskraft ist allerdings sehr unterschiedlich, so dass auch eine eventuelle Gefährdung von Menschen nicht pauschal angegeben werden kann.

Die Seedahlie (Urticina felina), auch Dickhörnige Seerose genannt, kann enorm unterschiedlich gefärbt sein. Die Tentakeln haben 2-3 weiße Querstreifen, ebenfalls weißliche Streifen ziehen sich vom Mund zu den Rändern. Sie kommt auf Hartböden unter der Niedrigwasserlinie vor, häufig in Gezeitentümpeln (Bei Ebbe bleibt in diesen Tümpeln Meerwasser stehen)- auch ein Trockenfallen macht ihr nichts aus. Dann zieht sie ihre bis zu 150 Tentakeln ein. Mit den Tentakel fängt sie Würmer, kleine Krebse, kleine Fische und Garnelen, lähmt diese mit Nesselzellen und führt sie der Mundöffnung in der Mitte der Tentakelkrone zu.

Mit der Fußscheibe kann sie sich langsam bewegen. Ihre Eier werden im Innenraum befruchtet und können so lange dort bleiben, bis sich kleine Jungtiere entwickelt haben.

Auch das hier sind Tiere, jeweils eine ganze Kolonie von Polypen, jeder 6-8mm groß: Sie heißt ToteMannsHand oder Lederkoralle (Alcyonium digitatum), und gehört zu den Weichkorallen, da kein Kalkskelett angelegt wird. Ähnlich wie die Schwämme hat sie kleine Kalknadeln, Sklerite genannt, im Körper, der von Gängen durchzogen ist. Ihren interessanten Namen hat sie wegen der Ähnlichkeit mit einer Männerhand, wenn sie als Beifang im Netz liegt. Die durchsichtigen Polypenköpfe mit den 8 Tentakeln und dem durchsichtigen Verdauungstrakt im Stil überziehen die gesamte Oberfläche (vgl. Bild rechts, Klick auf die Abb. für Vergrößerung) und werden bei Berührung eingezogen. So zum Beispiel, wenn man sie mit dem Netz aus der Tiefe holt und die Koralle leicht rosa schimmert, so bleich, wie ein Stück einer Wasserleiche aussehen könnte.

Krebse

Nordseegarnele

Die Nordseegarnele (Crangon crangon), meist „Krabbe“ genannt, ist die einzige umfangreich wirtschaftlich genutzte Garneelenart in der Ostsee. Bis zu 8cm kann eine Krabbe groß werden, auffällig ist das sehr lange Fühlerpaar. Normalerweise sind sie durchsichtig, sie können sich aber mit Pigmentzellen im Panzer an die Farbe des Untergrundes anpassen. Erst nach dem Kochen wird die Krabbe so rötlich, wie wir sie auf dem Krabbenbrötchen kennen.

Garnelen leben auf weichen Böden im Wattenmeer und in Flussmündungen und, wenn sie älter werden bzw. im Winter, auch in der tieferen Nordsee. Sie sind sind nachtaktiv.

Durch die immer ausgedehntere Befischung (inzwischen ganzjährig, wenn auch nicht durch die deutschen Krabbenfischer) scheint der Bestand deutlich zurückzugehen (zumindest lassen das die zurückgehenden Fangmengen der Fischer vermuten).

„Krabben“ werden im Wattenmeer mit Kuttern mit Schleppnetzen gefangen, an Bord sortiert und gekocht und dann industriell oder als Nahrungsmittel verkauft. Leider gibt es bei der Krabbenfischerei extrem viel Beifang – bis zu 70%. Außerdem wühlen die verwendeten Baumkurren den Meersboden stark auf. Bekannt ist der seit vielen Jahren praktizierte Unsinn, die Krabben zum Puhlen mit LKWs nach Marokko zu fahren – und anschließend wieder zurück, da die Urlauber das Krabbenbrötchen am Hafen essen wollen. Es gibt seit längerem versuche zur Entwicklung von Krabbenpuhlmaschinen, noch hat sich keine der Techniken durchgesetzt.

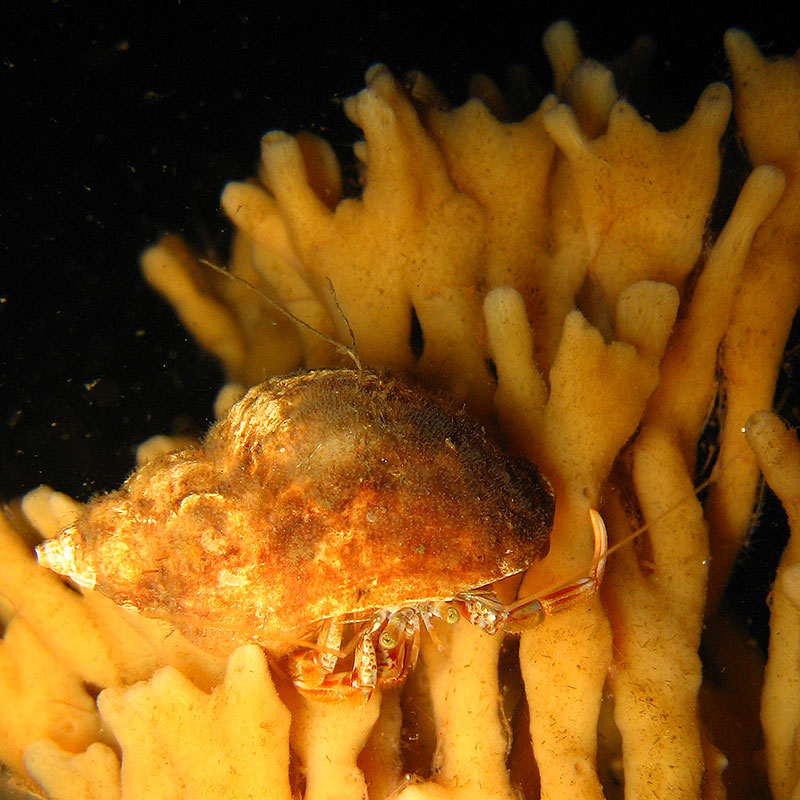

Einsiedlerkrebs

Der Einsiedlerkrebs (Pagurus bernhardus) ist eine Besonderheit unter den Krebsen: er lebt in Schneckenhäusern, um sein weiches Hinterteil zu schützen. Aufgrund ihres Wachstums müssen die Krebse häufig ‚umziehen‘ – also ein neues, größeres Schneckenhaus suchen. Auf den Gehäusen wachsen neben Seepocken häufig kleine Polypen (Nesseltierchen) der Art Hydractinia echinata – sie leben in Symbiose (Gemeinschaft) mit dem Einsiedlerkrebs: die mitreisenden Mitbewohner bekommen gelegentlich Nahrungsreste und frisches Wasser, für den Krebs bieten die Nesseltiere eine Art Verteidigung.

Einsiedlerkrebse werden bis zu 10cm groß, leben in Prielen, Gezeitentümpeln und am Meeresgrund unterhalb der Niedrigwasserlinie. Sie haben zwei ungleiche Scherenpaare: mit der größeren Knackschere verschließen sie bei Angriffen die öffnung der Muschel, in die sie sich komplett zurückziehen können. Die kleinere Greifschere dient dem Zuführen von Nahrung zum Mund.

Strandkrabbe

Der Panzer der Strandkrabbe (Carcinus maenas) wird bis zu 7cm breit. Da Strandkrabben bei Ebbe häufig in den kleinen Gezeitentümpeln an Molen und Brücken zurückbleiben, ‚angeln‘ und spielen Kinder im Urlaub an der Nordsee gerne mit ihnen – die Strandkrabbe ist damit vielleicht das Tier auf dieser Seite, dass man am ehesten einmal in die Hand nehmen kann. Auf dem trockenen Wattboden ausgesetzt kann man gut beobachten, wie schnell Strandkrabben sich eingraben können. Strandkrabben sind nachtaktiv und Allesfresser. Erwachsene Tiere häuten sich einmal im Jahr, Jungtiere entsprechend häufiger. Die Eier werden vom Weibchen (rechtes Bild) unter dem eingeklappten Schwanz getragen.

Taschenkrebs

Das sind Taschenkrebse (Cancer pagurus). Die Oberseite ist meist ziegelrot gefärbt, die Unterseite hellocker, die Scherenspitzen charakteristisch schwarz. Der Name lässt sich auf 9 taschenförmige Einkerbungen am rechten und linken Rand des Rückenschildes zurückführen. Der Panzer des Krebses links ist von kleinen Algen bewachsen.

Ein Taschenkrebs ernährt sich räuberisch von anderen Krebsen, Muscheln, Seesternen und Fischen und kann bis zu 20cm Größe erreichen. Im Sommer lebt er in flacheren Gewässern (1 – 30m) auf sandigem Untergrund, im Winter zieht er sich in größere Tiefen (bis 100m) zurück. Bei der Begattung übertragene Samenzellen werden vom Weibchen gespeichert und reichen für einige Laichperioden, während deren mehrere millionen Eier abgelegt werden.

Früher verkauften Kinder abgekochte Taschenkrebse auf der großen Treppe von Helgoland, die Unter- und Oberland verbindet. Die Krebse hatten die Väter als Beifang in den Hummerkörben. Die Scheren der Krebse werden auf Helgoland Knieper genannt und können als Delikatesse gegessen werden.

Besondere Krebse

Asselspinnen

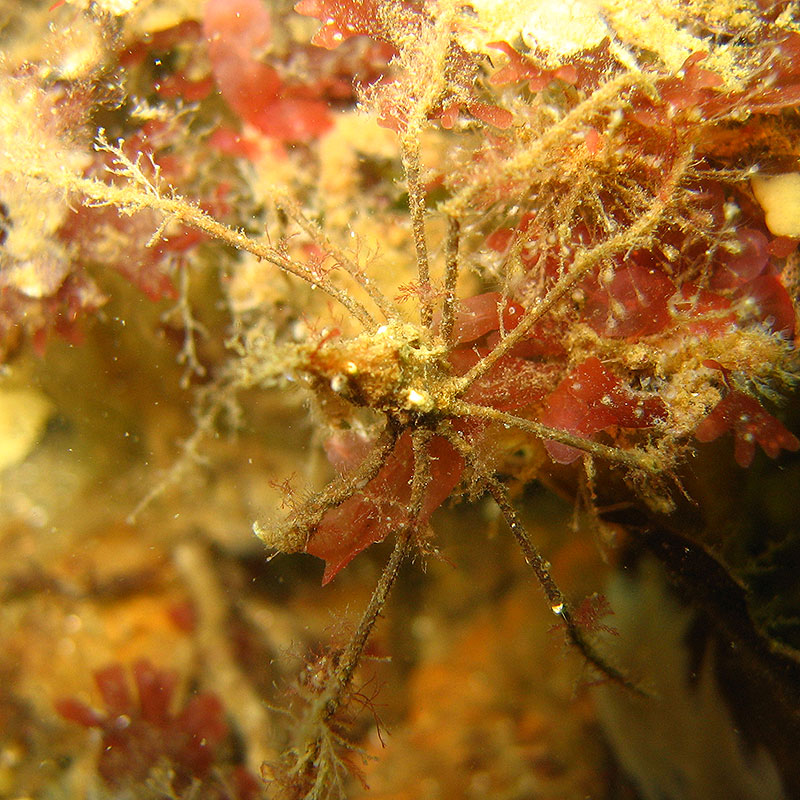

Asselspinnen gehören trotz ihres Namens nicht zu den Spinnen und kommen nur marin (im Meer) vor.

Größe: 10mm

Dieses Tier heißt Achelia longipes, und ist keine Spinne – auch wenn die ganze Gruppe zu den Seespinnen gezählt wird. Typisch sind die langen starken Beine im Vergleich zum kleinen Körper. Diese sehr urtümliche Gruppe von Tieren ist ansonsten den Spinnen immerhin recht ähnlich – mit einem Exo(Außen-)skelett, aus Extremitäten abgewandelten Mundwerkzeugen und Klauen an den Enden der Beine. Weil im Körper so wenig Platz ist, befindet sich ein Teil der Gonaden (Fortpflanzungorgane) in den Beinen. ➚ Mit einem Klick auf das zweite Bild öffnet sich ein kleiner Film, der das Tier unter dem Binokular zeigt.